Was ist Burnout – und warum trifft es so viele?

Burnout – das klingt nach kompletter Erschöpfung, nach Ausgebranntsein, nach einem Zustand jenseits von „Ich bin gestresst“. Aber was genau steckt eigentlich hinter dem Begriff? Ist Burnout eine Modeerscheinung? Oder ein ernstzunehmendes Krankheitsbild mit gesellschaftlicher Relevanz?

Dieser Artikel schafft theoretische Klarheit: Woher der Begriff kommt, wie Burnout definiert wird, wodurch es sich von anderen Belastungen unterscheidet – und warum es heute mehr Menschen betrifft denn je.

Die Herkunft des Begriffs

Der Begriff Burnout stammt aus dem Englischen und bedeutet wörtlich: ausbrennen. Geprägt wurde er in den 1970er-Jahren vom deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger. Er beobachtete bei besonders engagierten Helfern und Pflegern einen schleichenden Prozess aus Erschöpfung, Desillusionierung und Rückzug.

Zunächst wurde Burnout fast ausschließlich im sozialen Bereich verortet – bei Menschen mit hoher Verantwortung und idealistischem Anspruch. Inzwischen weiß man: Burnout kann jeden treffen, unabhängig von Branche, Alter oder Position.

Burnout ist kein Stress – aber oft dessen Folge

Viele Menschen setzen Burnout mit Stress gleich – das ist ein Missverständnis.

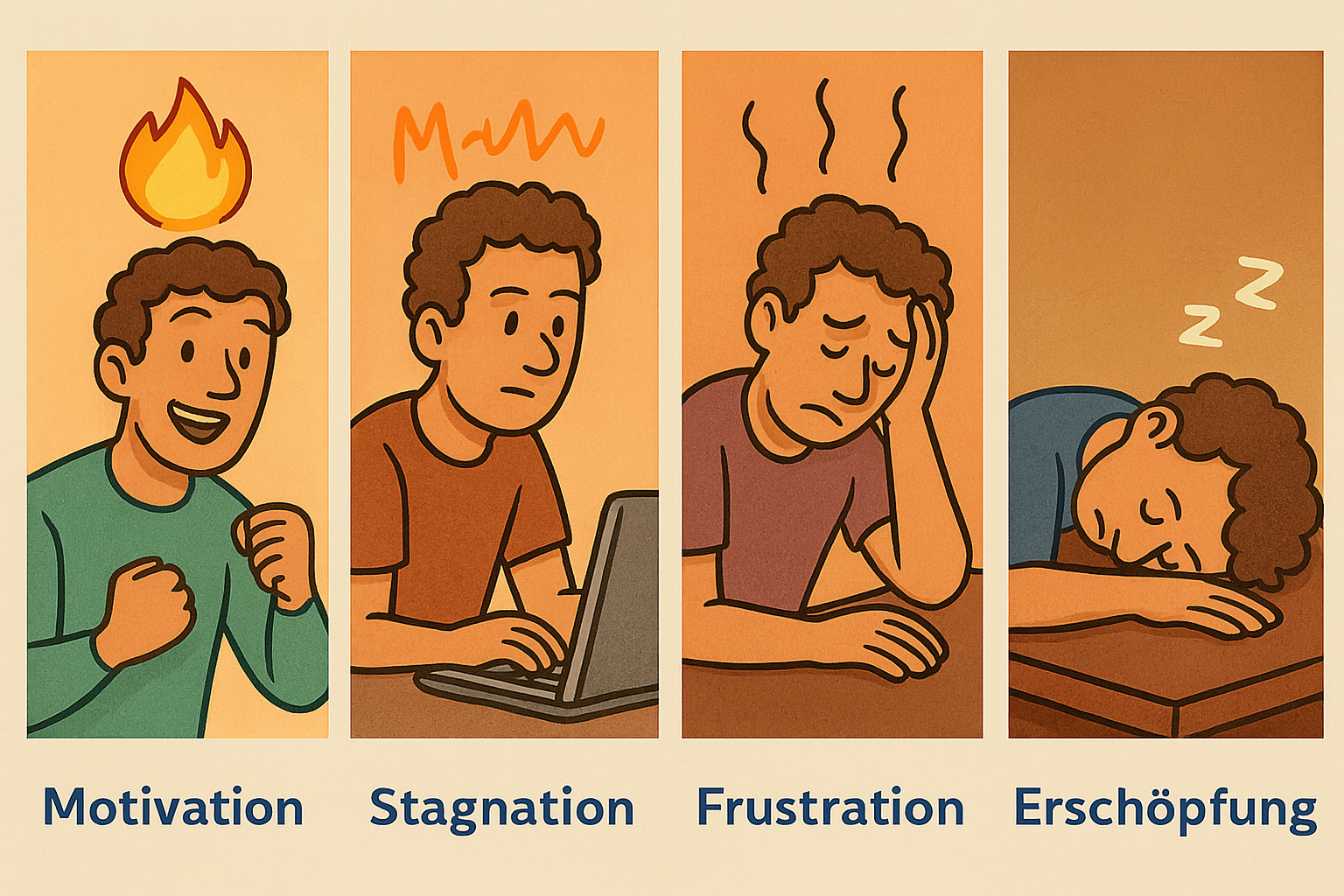

Stress ist eine kurzfristige Aktivierung des Körpers, um Herausforderungen zu bewältigen.

Burnout hingegen beschreibt einen Zustand längerfristiger Erschöpfung, bei dem die eigenen Ressourcen aufgebraucht sind – körperlich, emotional und mental.

Während Stress mitunter leistungssteigernd sein kann, führt Burnout zu einem Kontrollverlust über die eigene Belastbarkeit.

Wichtiger Unterschied:

Stress bedeutet: zu viel zu tun.

Burnout bedeutet oft: nichts mehr tun können – selbst kleine Aufgaben wirken unüberwindbar.

Ist Burnout eine Krankheit?

Offiziell gilt Burnout (noch) nicht als eigenständige Krankheit.

Im internationalen Klassifikationssystem ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist es unter dem Code QD85 als „Faktor, der die Gesundheit beeinflusst“ gelistet – nicht als psychische Störung.

Allerdings gibt es viele Überschneidungen zu klinischen Krankheitsbildern, insbesondere zu:

Depression

Angststörungen

chronischem Erschöpfungssyndrom

Die Diagnose ist daher oft schwierig – und wird im Zweifel vom Facharzt gestellt. In der Praxis findet sich Burnout häufig als umgangssprachlicher Sammelbegriff für einen vielschichtigen Belastungszustand.

Warum nehmen Burnout-Fälle zu?

Statistiken zeigen: Die Zahl der Krankmeldungen und psychischen Belastungen durch Erschöpfung hat in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Doch liegt das an der Realität – oder an einer verbesserten Wahrnehmung?

Vermutlich beides.

Denn moderne Lebens- und Arbeitswelten bringen einige Risikofaktoren mit sich:

Ständige Erreichbarkeit durch digitale Geräte

Wachsende Komplexität und Beschleunigung von Arbeitsprozessen

Unklare Rollenerwartungen (z. B. Job, Familie, Selbstoptimierung gleichzeitig)

Fehlende Regenerationsräume im Alltag

Hinzu kommen gesellschaftliche Ideale wie „höher, schneller, effizienter“, die viele Menschen unbewusst verinnerlicht haben – mit dem Risiko, über die eigenen Grenzen zu gehen.

Wer ist besonders gefährdet?

Burnout betrifft nicht nur Führungskräfte und Vielarbeiter. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Lebensumstände erhöhen jedoch das Risiko:

Perfektionismus & hoher Selbstanspruch

Ausgeprägte Hilfsbereitschaft oder Harmoniebedürfnis

Geringe Fähigkeit zur Abgrenzung („Ich kann nicht Nein sagen“)

Fehlende Anerkennung trotz hoher Leistung

Chronische Konflikte oder ungelöste Belastungssituationen

Besonders gefährdet sind Menschen, die hohe Verantwortung tragen, aber wenig Einfluss auf Rahmenbedingungen haben – ein Phänomen, das auch als Verantwortungsfalle bezeichnet wird.

Zusammenfassung: Burnout in der Theorie

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Definition | Zustand völliger Erschöpfung – emotional, körperlich, geistig |

| Ursprung | Begriff geprägt in den 1970er-Jahren, ursprünglich bei Helferberufen |

| Abgrenzung | Kein akuter Stress – sondern chronische Überlastung |

| Klassifikation | (Noch) keine Krankheit, aber anerkannter Belastungszustand (ICD-11: QD85) |

| Risikofaktoren | Perfektionismus, Dauerstress, fehlende Erholung, Rollenüberlastung |

Ausblick

Burnout beginnt nicht mit einem Knall – sondern mit einem Flüstern.

Im nächsten Beitrag widmen wir uns der Frage, wie Burnout überhaupt entsteht – und was im Körper, im Kopf und im Nervensystem passiert, wenn Belastung zum Dauerzustand wird.

👉 Du willst wissen, wie dein Körper unter Dauerstress tickt?

Dann lies weiter in Teil 2:

„Wie Burnout entsteht – Einblicke in Psyche, Körper und Nervensystem“

Teilen mit:

- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp

- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Telegram

- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X

- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Pinterest

- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook

- Klick, um auf Tumblr zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Tumblr

Kommentar veröffentlichen