Burnout erkennen – Diagnostische Kriterien, Selbsttests und Abgrenzung zur Depression

Burnout ist in aller Munde – aber längst nicht immer korrekt eingeordnet. Viele Betroffene verwenden den Begriff intuitiv, wenn sie sich erschöpft fühlen. Doch was ist tatsächlich Burnout? Wie lässt es sich theoretisch erkennen? Und worin unterscheidet es sich von ähnlichen psychischen Belastungen wie Depression oder chronischem Stress?

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die theoretischen Klassifikationen, diagnostischen Herausforderungen und Abgrenzungsprobleme rund um das Phänomen Burnout.

Burnout in der medizinischen Klassifikation

Obwohl der Begriff „Burnout“ gesellschaftlich weit verbreitet ist, ist er medizinisch nicht als eigenständige psychische Krankheit anerkannt. Stattdessen wurde er von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in die ICD-11 (International Classification of Diseases) aufgenommen – allerdings nicht im Kapitel der psychischen Störungen, sondern als „Faktor, der die Gesundheit beeinflusst“ (Code: QD85).

Definition laut ICD-11 (WHO, 2019):

„Burn-out ist ein Syndrom, das als Folge von chronischem Stress am Arbeitsplatz verstanden wird, der nicht erfolgreich verarbeitet wurde.“

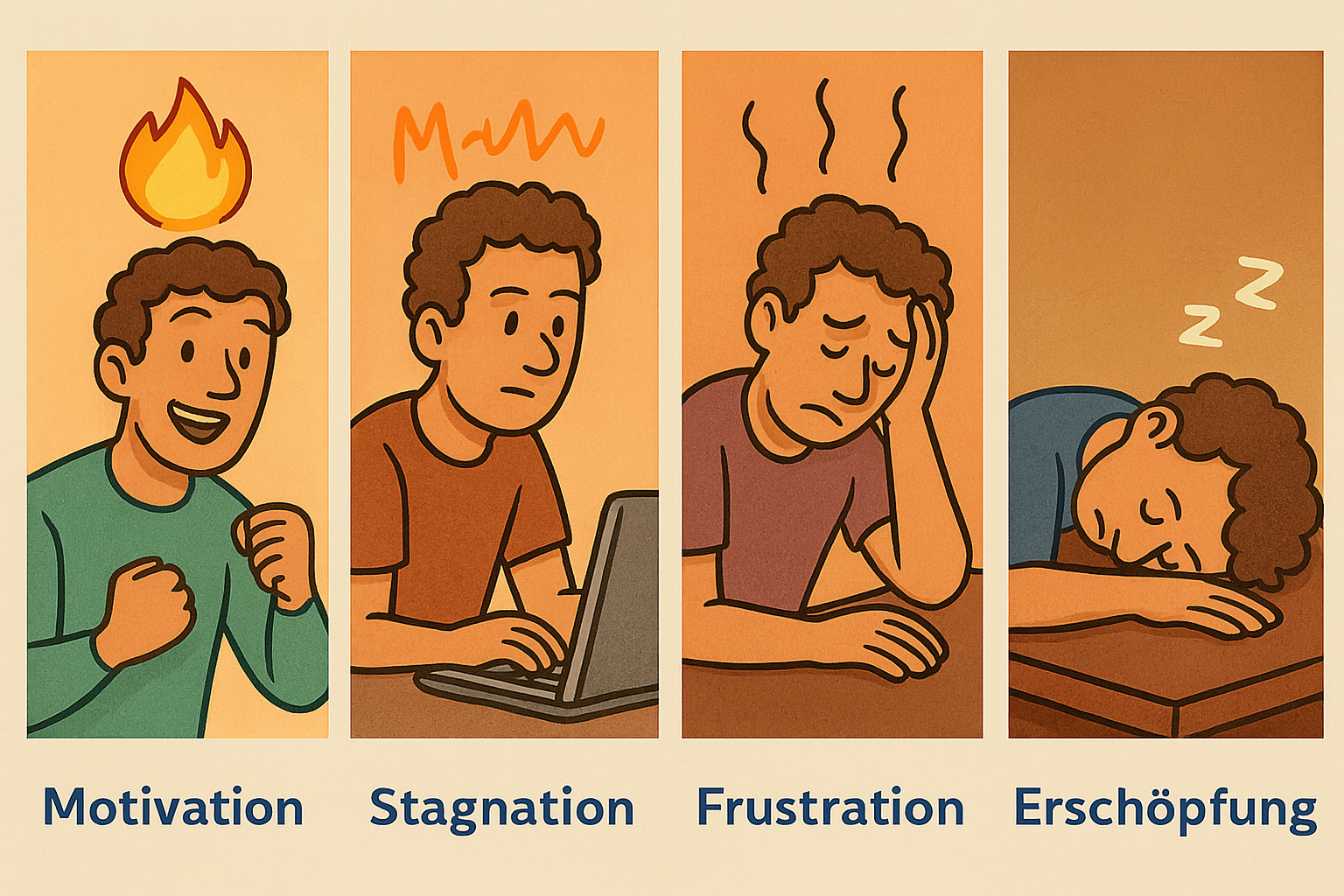

Merkmale laut ICD-11:

-

Gefühl von Erschöpfung

-

Zunehmende mentale Distanz oder negative Haltung zur Arbeit

-

Reduzierte berufliche Leistungsfähigkeit

Einschränkung: Die Definition bezieht sich ausschließlich auf den beruflichen Kontext – was in der Praxis oft kritisiert wird, da Burnout auch in privaten Belastungssituationen entstehen kann.

Abgrenzung zu Depression und Stress

Burnout ist keine Depression – aber die Übergänge sind fließend.

Gerade in fortgeschrittenen Stadien weisen Betroffene ähnliche Symptome auf, z. B.:

-

Antriebslosigkeit

-

Schlafstörungen

-

Interessenverlust

-

Gefühl der Leere oder Hoffnungslosigkeit

Theoretische Unterscheidung:

| Merkmal | Burnout | Depression |

|---|---|---|

| Fokus | arbeitsbezogen | alltagsübergreifend |

| Selbstbild | „Ich kann nicht mehr“ | „Ich bin nichts wert“ |

| Reaktion auf Urlaub / Pause | häufig Besserung | oft keine spürbare Veränderung |

| Motivation | ursprünglich hoch, später abnehmend | oft von Anfang an gering |

| Auslöser | meist externe Belastung | kann auch ohne äußeren Anlass auftreten |

Auch chronischer Stress ist nicht gleichzusetzen mit Burnout – während Stress eine akute Aktivierungsreaktion ist, ist Burnout ein Zustand erschöpfter Systeme.

Theoretische Modelle zur Erkennung

1. Maslach Burnout Inventory (MBI)

Das bekannteste wissenschaftliche Instrument zur Erfassung von Burnout, entwickelt von Christina Maslach.

Es misst drei Dimensionen:

-

Emotionale Erschöpfung

-

Depersonalisation (d. h. distanzierte, zynische Haltung gegenüber Klienten/Kollegen)

-

Reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit

Der MBI ist validiert, aber kostenpflichtig und wird v. a. in Forschung und Kliniken eingesetzt.

2. BOSS-II (Burnout Screening Skalen)

Ein weiteres Instrument zur Einschätzung von Erschöpfungszuständen. Es betrachtet neben emotionaler und körperlicher Erschöpfung auch psychovegetative Symptome wie Schlafstörungen, Antriebslosigkeit oder Reizbarkeit.

3. Selbstreflexive Verfahren

Theoretisch orientierte Selbsttests (wie sie oft in Büchern oder bei seriösen Gesundheitsportalen vorkommen) helfen dabei, erste Warnzeichen einzuordnen – sind jedoch keine diagnostischen Verfahren im medizinischen Sinne.

Beispiele für reflektive Fragestellungen:

-

Wann habe ich zuletzt Freude an meiner Arbeit verspürt?

-

Fühle ich mich nach dem Wochenende erholt?

-

Habe ich das Gefühl, nur noch zu „funktionieren“?

Grenzen der Diagnostik

Burnout ist kein messbares Krankheitsbild wie ein Knochenbruch. Die Erkennung hängt von:

-

der Selbstwahrnehmung der Betroffenen,

-

der Fachkompetenz der Behandelnden

-

und der Interpretation der Symptome im Kontext ab.

Es gibt keinen Blutwert, keinen Bildgebungsnachweis, keine standardisierte Diagnose, die Burnout „objektiv“ feststellt. Das macht die Auseinandersetzung mit dem Thema auf theoretischer Ebene besonders wichtig – gerade zur Sensibilisierung.

Zusammenfassung

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Klassifikation | Burnout ist kein Krankheitsbild, aber ein anerkannter Belastungsfaktor (ICD-11: QD85) |

| Merkmale | Erschöpfung, Distanz zur Arbeit, verminderte Leistung |

| Abgrenzung | Burnout ist kontextbezogen (v. a. Arbeit), Depression ist globaler |

| Instrumente | MBI, BOSS-II, Selbstreflexion |

| Herausforderung | Keine klare Diagnose – hohes Risiko der Fehleinschätzung |

Fazit & Ausblick

Burnout theoretisch zu erkennen heißt: Wissen aufbauen, Begrifflichkeiten klären, Muster verstehen.

Wer weiß, wie sich Burnout zeigt, kann Verantwortung übernehmen – für sich selbst und andere.

Und genau da beginnt auch der Übergang zur Praxis: Wie lässt sich dieses Wissen konkret umsetzen?

👉 Weiter zur Praxis-Seite:

„Burnout-Prävention praktisch – Übungen, Routinen, Handlungsspielräume

Teilen mit:

- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp

- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Telegram

- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X

- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Pinterest

- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook

- Klick, um auf Tumblr zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Tumblr

Kommentar veröffentlichen