Burnout-Prävention aus theoretischer Sicht – Modelle, Faktoren, Risiken

Burnout-Prävention ist mehr als ein Wellness-Wochenende oder das berühmte „bisschen mehr Selbstfürsorge“. Wer Burnout wirklich verstehen will, braucht ein klares Bild davon, wie Prävention auf theoretischer Ebene funktioniert – und welche Faktoren in Forschung und Psychologie als besonders schützend oder riskant gelten.

In diesem Artikel schauen wir uns die wichtigsten Modelle, Schutzfaktoren und Risikoansätze an, die in der Burnout-Prävention eine zentrale Rolle spielen.

Was meint „Prävention“ eigentlich?

In der Gesundheitspsychologie wird Prävention in drei Stufen unterteilt:

Primärprävention – Verhinderung des Auftretens (z. B. Stresskompetenz stärken)

Sekundärprävention – Früherkennung & Intervention (z. B. bei ersten Symptomen)

Tertiärprävention – Rückfallvermeidung nach Erkrankung

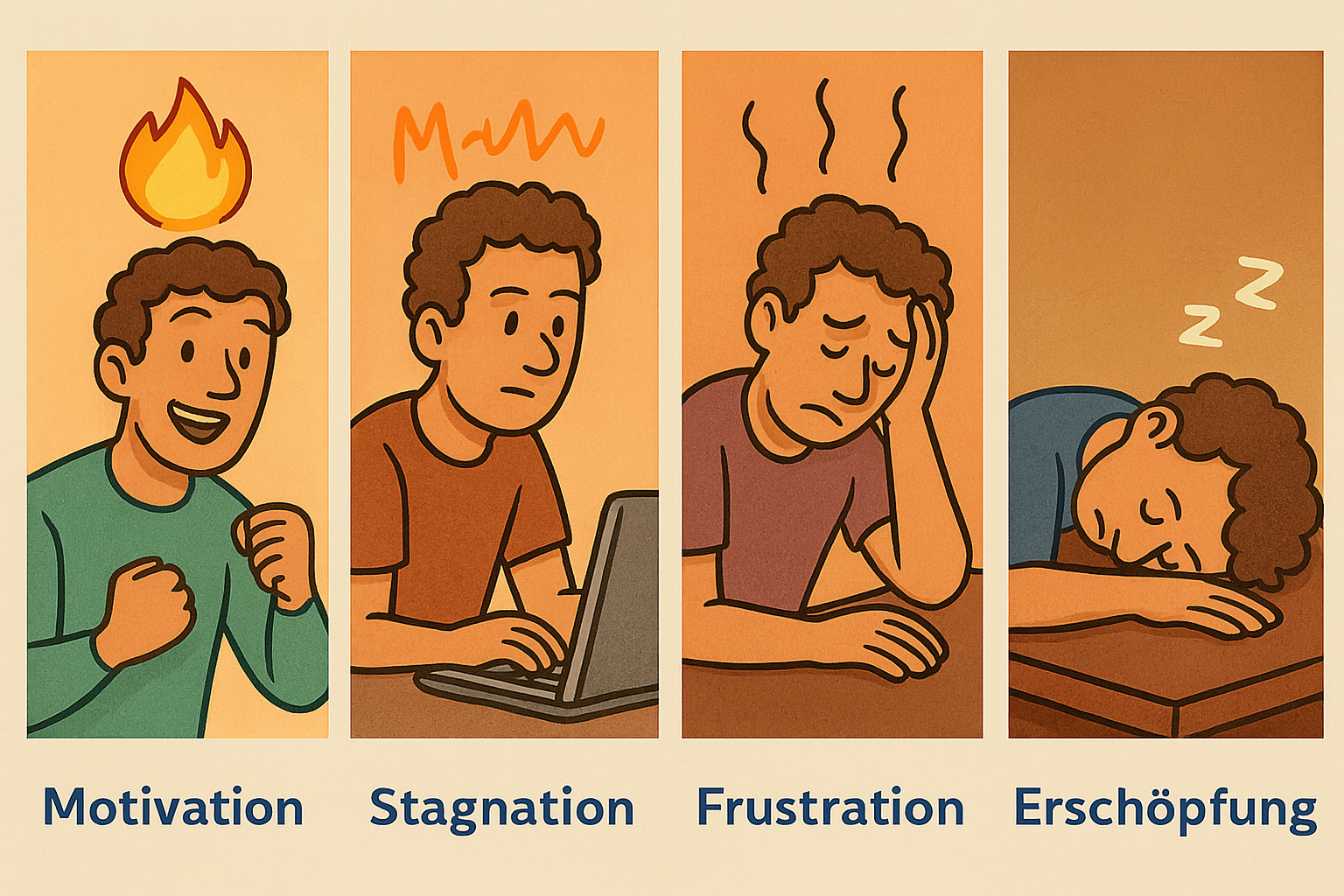

In der Theorie geht es bei Burnout-Prävention vor allem um die ersten beiden Ebenen – also darum, Frühwarnzeichen zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation zu verringern.

Modell 1: Das transaktionale Stressmodell nach Lazarus

Eines der wichtigsten theoretischen Modelle zur Burnout-Prävention stammt von Richard Lazarus:

Kernidee:

Stress entsteht nicht durch äußere Reize allein – sondern durch die individuelle Bewertung der Situation.

Ablauf:

Primäre Bewertung – Ist das ein Risiko für mich?

Sekundäre Bewertung – Habe ich genügend Ressourcen, um damit umzugehen?

Bewältigung (Coping) – Wie reagiere ich?

Relevanz für Burnout:

Menschen mit hohem innerem Druck, geringem Selbstvertrauen oder fehlender sozialer Unterstützung bewerten Belastungen häufiger als bedrohlich – und erleben dadurch eher chronischen Stress.

Modell 2: Salutogenese nach Aaron Antonovsky

Während die klassische Medizin fragt: „Was macht krank?“, fragt die Salutogenese:

👉 „Was hält gesund?“

Zentrale Idee:

Gesundheit ist ein dynamisches Kontinuum – beeinflusst durch das sogenannte Kohärenzgefühl („Sense of Coherence“, SOC).

Bestandteile des Kohärenzgefühls:

Verstehbarkeit: Ich kann einordnen, was passiert.

Handhabbarkeit: Ich habe Ressourcen, um damit umzugehen.

Sinnhaftigkeit: Es lohnt sich, mich einzusetzen.

Relevanz für Burnout:

Ein starkes Kohärenzgefühl schützt davor, in Überforderung zu geraten. Es fördert Resilienz – also psychische Widerstandskraft.

Risikofaktoren aus psychologischer Sicht

Bestimmte Merkmale und Bedingungen erhöhen laut Forschung das Risiko für Burnout:

| Kategorie | Beispielhafte Risikofaktoren |

|---|---|

| Individuell | Perfektionismus, hoher Leistungsanspruch, geringe Abgrenzungsfähigkeit |

| Sozial | Fehlende Unterstützung, Konflikte im Team, mangelnde Anerkennung |

| Organisatorisch | Unklare Rollen, überhöhte Arbeitslast, Zeitdruck, Kontrollverlust |

| Gesellschaftlich | Dauererreichbarkeit, ständiger Selbstoptimierungsdruck, soziale Vergleichskultur |

👉 Theorie betont: Es ist nie nur „der Job“. Es ist das Zusammenspiel aus individuellen, sozialen und strukturellen Faktoren.

Schutzfaktoren: Was wirkt laut Forschung präventiv?

Selbstwirksamkeit: Das Gefühl, Einfluss auf Situationen zu haben

Emotionale Intelligenz: Gefühle wahrnehmen und regulieren können

Soziale Unterstützung: Ein stabiles Netz aus Beziehungen

Sinnwahrnehmung: Die Arbeit (oder das Leben) als bedeutsam empfinden

Erholungsfähigkeit: Die Fähigkeit, sich von Belastung zu lösen (z. B. „psychologische Detachment“)

Diese Schutzfaktoren werden häufig in Präventionskonzepten wie dem BOSS-Modell, Resilienztrainings oder Salutogenese-basierten Programmen theoretisch aufgegriffen.

Abgrenzung: Prävention ≠ Intervention

Burnout-Prävention zielt nicht darauf ab, therapeutisch zu behandeln – sondern vorzubeugen, zu stabilisieren, Bewusstsein zu schaffen.

Unterschiede auf theoretischer Ebene:

| Prävention | Intervention |

|---|---|

| Fokus auf gesunde, gefährdete Personen | Fokus auf bereits erkrankte Personen |

| Stärkung von Ressourcen | Linderung von Symptomen |

| Aufklärung & Früherkennung | Therapie, ggf. medikamentös |

| z. B. Stressbewusstsein, Coping-Fähigkeiten | z. B. Verhaltenstherapie, Arbeitsunfähigkeit |

Fazit

Burnout-Prävention ist auf theoretischer Ebene mehr als ein „guter Vorsatz zum Abschalten“. Sie basiert auf fundierten Modellen, die zeigen:

👉 Ob jemand ausbrennt, hängt nicht allein von der Arbeitslast ab – sondern davon, wie Belastung verarbeitet und bewertet wird.

Je besser wir diese Mechanismen verstehen, desto gezielter können wir Risiken erkennen – und schützen.

Ausblick

Wie erkennt man Burnout frühzeitig – auf fundierter, diagnostischer Grundlage?

Im fünften und letzten Teil der Blogreihe schauen wir auf Definitionen, Abgrenzungen und Erkennungsmerkmale, wie sie in Theorie, Klassifikation und Forschung genutzt werden.

👉 Hier geht’s weiter:

„Burnout erkennen – Diagnostische Kriterien, Selbsttests und Abgrenzung zur Depression“

Teilen mit:

- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp

- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Telegram

- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X

- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Pinterest

- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook

- Klick, um auf Tumblr zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Tumblr

Kommentar veröffentlichen