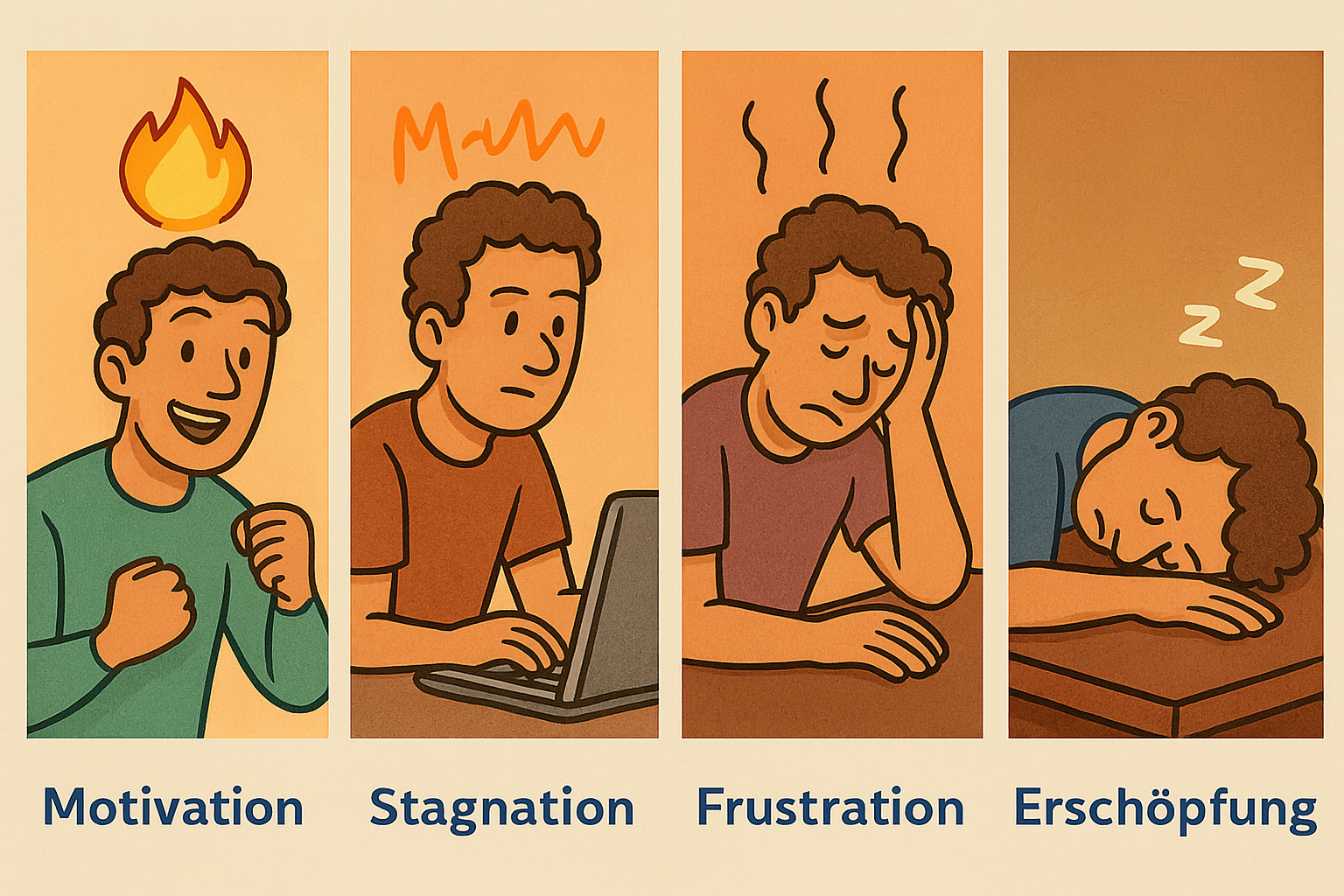

Der Burnout-Verlauf – Vom inneren Funken bis zur völligen Erschöpfung

Burnout ist kein plötzlicher Zusammenbruch, sondern ein schleichender Prozess. Viele Betroffene spüren lange Zeit, dass „etwas nicht stimmt“ – können es aber nicht benennen oder ignorieren die Warnsignale. Erst wenn Körper, Psyche und Geist nicht mehr „funktionieren“, wird klar: Es geht nicht mehr.

In diesem Beitrag schauen wir uns den theoretischen Verlauf von Burnout an – inklusive der bekannten 12-Phasen-Modells nach Freudenberger und North.

Burnout beginnt oft mit Engagement

Ironischerweise beginnt der Burnout-Prozess häufig nicht mit Überforderung, sondern mit überhöhtem Einsatz. Viele Betroffene sind idealistisch, motiviert, engagiert. Sie brennen für das, was sie tun – und verlieren dabei oft die Verbindung zu den eigenen Grenzen.

Diese erste Phase wirkt nach außen positiv. Doch intern entsteht ein Ungleichgewicht: Zwischen Energieeinsatz und innerer Regeneration klafft eine immer größere Lücke.

Das 12-Phasen-Modell nach Freudenberger & North

Das Modell beschreibt den Burnout-Verlauf in 12 aufeinanderfolgenden, teils überlappenden Phasen. Es ist kein Diagnoseinstrument, sondern ein Erklärungsansatz, um typische Entwicklungen besser zu verstehen.

1. Der Zwang, sich zu beweisen

Überhöhter Ehrgeiz

Drang, sich unentbehrlich zu machen

2. Verstärkter Einsatz

Überstunden, Arbeit mit nach Hause nehmen

Keine Pausen, Vernachlässigung eigener Bedürfnisse

3. Vernachlässigung eigener Bedürfnisse

Schlaf, Ernährung, soziale Kontakte werden zweitrangig

4. Verdrängung von Konflikten

Erste innere Spannungen

Ärger, Frust oder Müdigkeit werden ignoriert

5. Umdeutung von Werten

Hobbys oder Familie verlieren an Bedeutung

„Ich hab keine Zeit für so was.“

6. Verstärkte Verleugnung der Probleme

Zynismus, Gereiztheit, wachsender Frust über „die anderen“

7. Rückzug

Soziale Isolation, weniger Interesse an Kontakten

Erhöhtes Suchtverhalten möglich (z. B. Alkohol, Essen, Medienkonsum)

8. Verhaltensveränderung

Unflexibilität, emotionale Kälte, Unnahbarkeit

9. Depersonalisation

Eigene Identität verschwimmt

„Funktionieren“ wird zum Lebensprinzip

10. Innere Leere

Gefühl innerer Taubheit, Leere oder Sinnlosigkeit

11. Depression

Hoffnungslosigkeit, Selbstwertprobleme, teilweise Suizidgedanken

12. Völlige Erschöpfung

Körperlich, emotional, geistig – nichts geht mehr

Typische Symptome im Verlauf

| Frühphase | Mittelphase | Endphase |

|---|---|---|

| Überengagement, Perfektionismus | Schlafstörungen, Reizbarkeit, Rückzug | Depression, Erschöpfung, Zusammenbruch |

| Keine Zeit für Erholung | Zynismus, Leistungsabfall | Arbeitsunfähigkeit, psychosomatische Beschwerden |

Wichtig: Nicht jeder durchläuft alle Phasen in gleicher Intensität oder Reihenfolge. Manche Prozesse verlaufen schneller, andere über Jahre hinweg.

Warum erkennen viele Betroffene den Verlauf nicht?

Weil Burnout tarnfähig ist.

In der Anfangsphase wird Überengagement oft gelobt („So ein Einsatz!“)

Symptome wie Reizbarkeit oder Rückzug werden als „Persönlichkeitsveränderung“ missverstanden

Erschöpfung wird bagatellisiert: „Ich hab halt viel um die Ohren“

Der innere Anspruch zu funktionieren ist oft stärker als die Warnsignale

Zudem fehlt es oft an Wissen – sowohl bei Betroffenen als auch im Umfeld.

Burnout als Abwärtsspirale

Der Verlauf lässt sich auch als Erschöpfungskaskade beschreiben:

Überforderung →

Anpassung auf Kosten der eigenen Ressourcen →

Kompensation durch Kontrolle, Rückzug oder Zynismus →

Verlust von Energie, Motivation, Identität

Am Ende steht nicht nur die Arbeitsunfähigkeit, sondern häufig eine Entfremdung von sich selbst.

Zusammenfassung

| Aspekt | Erklärung |

|---|---|

| Modell | 12-Phasen-Modell nach Freudenberger & North |

| Verlauf | Schleichend, nicht linear |

| Frühzeichen | Überengagement, Perfektionismus, soziale Vernachlässigung |

| Spätzeichen | Rückzug, Erschöpfung, Depression, Identitätsverlust |

| Kritik | Modell ist nicht diagnostisch, aber hilfreich zur Orientierung |

Ausblick

Wenn du Burnout verstehen willst, musst du seine Entstehung kennen – und seinen Verlauf. Im nächsten Teil wenden wir uns der Frage zu: Was sagt die Theorie über Prävention? Welche Modelle helfen uns, das Risiko zu erkennen – lange bevor Symptome auftreten?

👉 Lies auch:

„Burnout-Prävention aus theoretischer Sicht – Modelle, Faktoren, Risiken“

Teilen mit:

- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) WhatsApp

- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Telegram

- Klicke, um auf X zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) X

- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Pinterest

- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Facebook

- Klick, um auf Tumblr zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet) Tumblr

Kommentar veröffentlichen